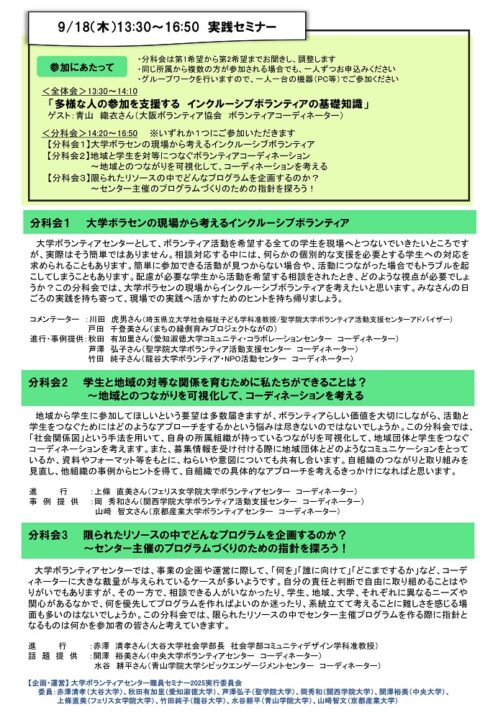

実践セミナー:9月18日(木)

<全体会>13:30~14:10

「多様な人の参加を支援する インクルーシブボランティアの基礎知識」

●ゲスト:青山 織衣さん(大阪ボランティア協会ボランティアコーディネーター)

<分科会>14:10~16:30 ※いずれか1つにご参加いただきます

【分科会1】大学ボラセンの現場から考えるインクルーシブボランティア

大学ボランティアセンターとして、ボランティア活動を希望する全ての学生を現場へとつないでいきたいところですが、実際はそう簡単ではありません。相談対応する中には、何らかの個別的な支援を必要とする学生への対応を求められることもあります。簡単に参加できる活動が見つからない場合や、活動につながった場合でもトラブルを起こしてしまうこともあります。配慮が必要な学生から活動を希望する相談をされたとき、どのような視点が必要でしょうか?この分科会では、大学ボラセンの現場からインクルーシブボランティアを考えたいと思います。みなさんの日ごろの実践を持ち寄って、現場での実践へ活かすためのヒントを持ち帰りましょう。

コメンテーター

川田 虎男さん(埼玉県立大学社会福祉子ども学科准教授/聖学院大学ボランティア活動支援センターアドバイザー)

進行・事例提供

- 秋田 有加里さん(愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーションセンター コーディネーター)

- 芦澤 弘子さん(聖学院大学ボランティア活動支援センター コーディネーター)

- 竹田 純子さん(龍谷大学ボランティア・NPO活動センター コーディネーター)

【分科会2】学生と地域の対等な関係を育むために私たちができることは? ~地域とのつながりを可視化して、コーディネーションを考える

地域から学生に参加してほしいという要望は多数届きますが、ボランティアらしい価値を大切にしながら、活動と学生をつなぐためにはどのようなアプローチをするかという悩みは尽きないのではないでしょうか。この分科会では、「社会関係図」という手法を用いて、自身の所属組織が持っているつながりを可視化して、地域団体と学生をつなぐコーディネーションを考えます。また、募集情報を受け付ける際に地域団体とどのようなコミュニケーションをとっているか、資料やフォーマット等をもとに、ねらいや意図についても共有し合います。自組織のつながりと取り組みを見直し、他組織の事例からヒントを得て、自組織での具体的なアプローチを考えるきっかけになればと思います。

進行

上條 直美さん(フェリス女学院大学ボランティアセンター コーディネーター)

事例提供

- 岡 秀和さん(関西学院大学ボランティア活動支援センター コーディネーター)

- 山﨑 智文さん(京都産業大学ボランティアセンター コーディネーター)

【分科会3】限られたリソースの中でどんなプログラムを企画するのか? ~センター主催のプログラムづくりのための指針を探ろう!

大学ボランティアセンターでは、事業の企画や運営に際して、「何を」「誰に向けて」「どこまでするか」など、コーディネーターに大きな裁量が与えられているケースが多いようです。自分の責任と判断で自由に取り組めることはやりがいでもありますが、その一方で、相談できる人がいなかったり、学生、地域、大学、それぞれに異なるニーズや関心があるなかで、何を優先してプログラムを作ればよいのか迷ったり、系統立てて考えることに難しさを感じる場面も多いのはないでしょうか。この分科会では、限られたリソースの中でセンター主催プログラムを作る際に指針となるものは何かを参加者の皆さんと考えていきます。

進行

赤澤 清孝さん(大谷大学社会学部長 社会学部コミュニティデザイン学科准教授)

話題提供

- 開澤 裕美さん(中央大学ボランティアセンター コーディネーター)

- 水谷 耕平さん(青山学院大学シビックエンゲージメントセンター コーディネーター)